【記者 蕭瑞燕、黃崇真/中正大學報導】

全國中正盃泰拳錦標賽於2025年11月22日及23日舉行,參賽人數超過200人,規模盛大。其中,國立中正大學自由搏擊社在三個項目中獲得二金五銀的佳績,為校爭光。不過,社團資源的缺乏,是學生最希望改善的問題。

【記者 鄧凱文、李紹齊/中正大學報導】

在嘉義蓬勃發展的青年文化中,一群大學生自行成立的獨立經紀團隊ROSE正成為地方音樂生態的新力量。他們以有限資源投入新人培育、作品企劃與在地合作,讓嘉義從校園延伸到城市街區,逐漸成為創作者實現音樂夢想的起點。

【記者 林家慶、黃琛皓/中正大學報導】

同學們多少都會在課堂上看過教學助理,他們扮演協助教師進行教學以及教學現場外其他準備和後續作業的角色,其工作與學習權益也應該要受到充分保障。透過貼近他們與教師的日常生活,進一步了解他們如何在教學現場中,與師生共同度過一個學期。

【記者 蕭瑞燕、黃崇真/嘉義縣報導】

每個孩子都有受教的權利,但當家庭功能失衡時,許多孩子被迫面臨中輟。為了協助學生重返校園,慈輝班等中介教育制度應運而生。其中,與青少年表演藝術聯盟合作的戲劇課程,讓孩子在表達與理解中重新看見自我,拉回被放飛的青春,接住那些曾迷失方向的身影。

【記者 龔秝均、鄭羽婕/綜合報導】

國立中正大學校內學生餐廳廠商因顧客數少、利潤無法支撐營收等問題,陸續撤出校園,使校內餐飲選擇日益有限,引發學生對校園餐飲環境與政策的關注。透過與他校的對比發現,動線設計、餐廳易達性與校內外流量的差異,正是影響學餐能否維持穩定營運的關鍵。

【記者 黃琛皓/嘉義縣報導】

在大學階段,如何回家是每個學生都要面對的問題。相比於地理位置在市中心的其他大學,這個問題對於國立中正大學的學生更是一大難題。在過去,校方也曾推出過返鄉專車試圖協助學生返鄉,但仍無法有效解決學生在交通上的困境。

【記者 林家慶/綜合報導】

隨著全球文化的傳播與交流,盲目升學或求職已經不是必要選項,許多學生或民眾會直接離開校園或是在完成學業部分階段,利用這段時光進行一番探索、體驗與學習。而國內政府也提供相關計畫和制度,幫助受眾能夠有方向地投入這項活動目標,完成生涯規劃。

【記者 鄭羽婕/嘉義縣報導】

為了落實文化近用權並深化地方文化推廣,國立中正大學攜手國立故宮博物院的「百萬學子悠遊博物館」專案計畫,由大學生將故宮文物化為趣味性十足的課程與小遊戲,走進在地國小校園,讓孩子在互動體驗中理解文物故事,並進一步提升他們對歷史文化的興趣與認識。

【記者 龔秝均/中正大學報導】

面對升學與就業的不確定性,不少大學生在課業之外積極參與多項活動、社團或實習,期望在履歷上累積足夠的「證明」。然而,許多學生也在追求經歷的過程中感到迷惘,甚至難以判斷這些投入是否真的符合自己的興趣、職涯目標。

【記者 鄧凱文、李紹齊/中正大學報導】

當代大學生在「學歷貶值」的氛圍下普遍面臨升學焦慮,教育體制與就業需求脫節,低薪與高度競爭的就業市場,又強化了「高學歷才有機會」的結構性壓力。同儕比較與社群文化加深不安,反映教育、產業與社會共同塑造的結構性問題。

【記者 黃崇真/嘉義縣報導】

在少子化衝擊下,偏鄉小校面臨裁併危機,轉型為實驗教育成為延續辦學的新方向。自民國103年「實驗教育三法」上路後,學校型態實驗教育快速增長,不少小校由此發展出具特色的課程與教育理念,在現實壓力與制度鬆綁之下,小校以實驗教育重新描繪學校的未來。

【記者 蕭瑞燕/綜合報導】

教育部於2024年修正《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》,並推動校園事件處理會議,不過實際實施之後反而造成老師身心疲憊,甚至對學生產生不信任感。因此,教師方希望廢除校事會議的聲音不斷,不過也有保留政策的聲音出現。

【記者 林家慶/綜合報導】

期中考週結束,不少同學對開學以來的課程不太適應或表現不理想。收到預警通知後,同學會計算科目成績、諮詢補救方法,希望期末能通過並取得學分,也有人會利用科目棄選將課程從期末成績採計和課表上移除,將時間投入其他規劃與學習安排。

【記者 黃琛皓/中正大學報導】

國立中正大學於近日的校務會議中通過了「國立中正大學學生獎懲辦法」的修正案,本次決議新增了部分過去條文難以管制的行為,同時調整了舊條文中少數違規行為的處分。修正後,違反獎懲辦法的學生將受到更加合理的處置。

【記者 鄧凱文、李紹齊/嘉義民雄報導】

中華台北毽球國手粘誌軒以穩健腳法與堅毅精神,屢次在國內外賽場上大放異彩,同時也在毽球推廣方面深耕多年,試圖讓更多人認識這項運動,在場上、場下的貢獻均不同凡響,深刻建立運動員與教育者的雙重典範,為校園體育注入更多活力。

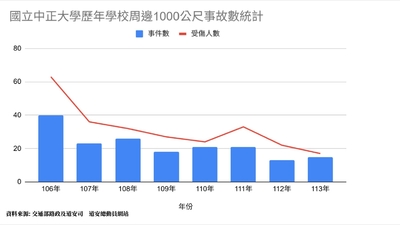

【記者 鄭羽婕/中正大學報導】

國立中正大學校園周邊道路車流量大,通勤安全長期以來是師生關注的焦點。為守護行車安全,校方推廣「校園交通風險地圖」,透過標註事故熱點與分析路段,協助提升學生防禦駕駛觀念與交通安全意識,期盼能減少事故發生,打造更安全的通勤環境。

【記者 龔秝均/中正大學報導】

國立中正大學藝文中心於秋季展開「韶光彩筆——駐校藝術家劉婷瑟油畫創作展」。本次展覽呈現畫家描繪人生的美好光景,也映照出師徒之間的相互成就。觀者在畫作中感受色彩與筆觸間所傳遞的情感和故事,為校園注入一抹靜謐的藝術氣息。

【記者 林家慶、黃琛皓/中正大學報導】

許多學生在學時,甚至畢業已久後,仍自願投入校內學生相關事務的服務,除了廣為人知的學生會以外,還有鮮少被人熟知的校版等臉書社團經營及每年新生群組建立等服務。透過了解這些默默奉獻的志願者,校內學生能共同創造更具活力與溫度的校園生活。

【記者 黃崇真、蕭瑞燕/嘉義縣報導】

嘉義縣科學教育中心太空教育館推動科普教育,打造融合科技互動與在地文化的學習空間。114學年度推出的一日遊學課程以鄒族鳥羽箭與風笛為主題,讓孩子從手作體驗中理解流體力學與空氣振動原理,透過文化與科學的結合,開啟探索宇宙的新想像。

【記者 鄧凱文、李紹齊/中正大學報導】

社會上普遍有視麻將為賭博的刻板印象存在,但學校卻允許學生成立日麻研究社,間接表示日麻並非投機性質的桌遊,而是一種競技取向的活動。日麻除了兼具策略、邏輯以外,還包括文化禮儀等元素,不同於其他運氣成分高的賭博遊戲,體現風度與理性的競技精神。

【記者 鄭羽婕/中正大學報導】

國立中正大學近日舉辦「秋冬藝文活動」,邀請各領域的專家來到中正大學進行藝術展演。其中,「生態瓶創業分享講座」由小山映子植栽工作室創辦人羅如蘭主講,分享退休後如何以生態瓶創作開啟人生第二篇章、示範微型生態系設計,讓學生體驗創作與療癒力量。

【記者 龔秝均/綜合報導】

每年學測或分科測驗放榜後,總有學生在「重考」與「應屆上大學」間猶豫不決。透過專訪學生與教育現場教師,從自我覺察、重考生活、壓力負荷三面向,評估重考是否真的適用於每個人,並探討重考之外是否有其他可能。

【記者 鄧凱文、李紹齊/中正大學報導】

國立中正大學36週年校慶於2025年10月31日登場,從白天的運動賽事到夜晚的演唱會與煙火秀,校園處處充滿熱鬧與歡笑。師生們在賽場上揮灑汗水,在音樂與光影中共享喜悅,最後陪伴彼此欣賞煙火,展現了青春活力,也凝聚同學們深厚的情感。

【記者 黃崇真/嘉義縣報導】

嘉義縣政府向教育部爭取「學習型城市競爭型三年期計畫」,建置「嘉義夯學網」、打造「百大夯學點」。其中,投入168萬元經費,活化大林鎮社團國小閒置空間,打造以嘉義特有保育類動物為主題的「諸羅樹蛙生態教育館」,於今(2025)年4月14日啟用。

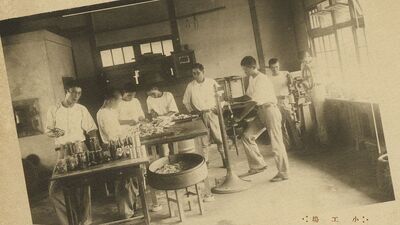

【記者 蕭瑞燕/嘉義市報導】

國立嘉義大學製作醬油歷史悠久,最早可追溯回日治時期。多年來,嘉大師生延續傳統手工技藝,如今,透過食品科學系教授與學生的努力,研發新商品「醬油黑豆雪糕」。不僅讓傳統醬油以意想不到的方式創新,也實踐產學合作精神。

【記者 林家慶、黃琛皓/中正大學報導】

失物招領是校園內常見的重要議題,學校提供多種方式協助學生找回遺失的物品。除此之外,臉書線上社團「中正大學不分系版」也衍生出「中正大學失物招領版」,讓校內學生能夠透過網路的力量,快速、順利地把東西找回來。

【記者 黃琛皓/中正大學報導】

隨著國立中正大學36周年校慶到來,每年慣例舉辦的校慶運動會也盛大回歸。今年活動形式較往年有所調整,其中最具代表性的「全校越野賽」不僅新增新的組別供選手參加,也將開跑時間從下午改至夜間,為活動增添全新亮點。

【記者 李紹齊/嘉義台南報導】

近五年來,台灣獨立樂團文化日漸成熟並普及,北部大城市因擁有龐大聽眾與豐富的展演空間而蓬勃發展,然而嘉義地區雖然並不是都會重鎮,場館稀缺、資源有限,卻憑藉學生社團與地方青年的努力,持續以自發形式推廣地下音樂文化,展現出屬於小城的堅韌與創造力。

【記者 鄧凱文/中正大學報導】

國立中正大學管弦樂社在校園中穩健運作,面對招生與經費挑戰仍持續提升演出水準。積極拓展校外舞台、參加比賽,屢獲佳績。同時透過演出動漫與電影曲目、舉辦互動活動及社群宣傳,吸引學生觀賞。管弦樂社以跨校合作與創新演出,維持古典音樂能見度與影響力。

【記者 鄭羽婕、龔秝均/中正大學報導】

為了讓文化走出典藏、走進生活,讓文物不再只是典藏在展櫃裡的歷史,國立故宮博物院近年積極推動「全民的故宮」,並推廣各式活動。此次透過與國立中正大學合作的校園展覽,讓學生成為文化的參與者與再創者,將文物的故事延伸到生活之中。

【記者 蕭瑞燕、黃崇真/中正大學報導】

國立中正大學學士班宿舍於暑假進行翻新工程,除了每棟一樓仍然設置兩台飲水機之外,其餘每層改為一台飲水機的配置。然而,學生實際入住使用後,發覺飲水機供給稍顯不足,將產生跨區裝水的情形,因此在社群媒體及學士班宿舍社群內引起討論。

【記者 林家慶、黃琛皓/嘉義民雄報導】

立法院在今年重新拍板定案,再次將教師節訂為每年國定假日,這個節日的誕生除了具備歷史與傳統文化的意義外,也提醒大家多關心老師的辛勞。因為是全國性的假日,除了教育現場第一線的教師和學生外,各行各業的民眾也一同受到影響。

【記者 鄧凱文/嘉義新北報導】

國立中正大學學生會於近日發起二手雨傘募集活動,蒐集校內閒置或不再使用的雨傘並推出「共享雨傘」,雨傘成為傳遞溫暖與環保意識的媒介。學生會希望透過此行動,讓物品在循環利用中延續價值,減少浪費的同時,也能在同學遇上風雨時派上用場。

【記者 李紹齊/中正大學報導】

自2025年10月11日起,加熱菸於台灣合法上市,校園內外隨即引發關注。國立中正大學衛生保健組表態將加強校園禁菸管理,透過宣導讓學生了解加熱菸與紙菸差異。無論吸菸或不吸菸的學生,皆對此議題表達意見,顯示加熱菸已成校園新挑戰。

【記者 龔秝均、鄭羽婕/中正大學報導】

今年八月爆出的彰師輔諮性騷案凸顯了校園的性平問題。同時,近五年大專院校性騷案件呈現上升趨勢。對於這些數據,有學生直言「比想像中更嚴重」,也有人認為反映出受害者更勇於揭露。專家則表示,防治需從教育做起,並建立逃生與驗傷意識,才能真正落實保護。

【記者 蕭瑞燕/中正大學報導】

國立中正大學在114年6月3日學生事務會議修正,將學士班寒假住宿的費用一併算入上學期的住宿費用中收取,並修改相關規則,但消息一出引起同學疑惑,許多人在看到學雜費繳費單或學生會發布的資訊前並不知情。

【記者 黃崇真/雲林縣報導】

雲林縣偏鄉牙科醫療資源分配不足,甚至二崙、口湖鄉沒有牙醫執業,雲林縣政府教育處與衛生局研議「衛星式偏鄉學校巡迴醫療服務」,自籌逾1200萬元經費,於縣內九鄉鎮、12所學校內各設置兩座牙科診療椅,於114年9月4日在下崙國民小學舉辦啟用儀式。

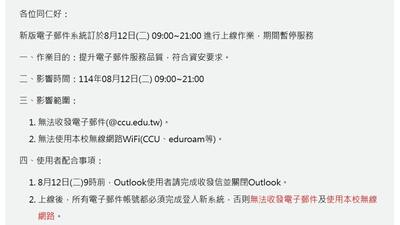

【記者 黃琛皓/中正大學報導】

國立中正大學新版校園電郵系統上線,影響校內教職員工、學生使用學校電子郵件收發及使用學校內部無線網路。新版服務上線後,原本存在的校園電郵帳號都必須完成登入新系統,否則無法再收發電子郵件及使用本校無線網路。

【記者 林家慶/綜合報導】

各大校園新生始業典禮剛結束不久,迎來新一屆學子。尤其在大學課堂,透過分組來學會與不同領域背景的教師和同儕互相合作、一起學習,變成一種常態的教學和評分方式。對他們來說,校園人際關係管理是重要的新課題,同時,家長也會關心子女在校學習的狀況。

【記者 龔秝均、鄭羽婕/中正大學報導】

台灣社會風氣普遍認為理組高薪、文組低薪,尤其是文史哲學群的學生們在選填志願時常會被質疑未來出路。透過文組學生們的回答以及相關人士的建議,我們可以了解到並非理組才有高薪的職業,文組學生所具備的溝通協調能力、文案能力都能成為未來職場上的加分項。

【記者 李紹齊/中正大學報導】

丹娜絲颱風於2025年7月6日自嘉義縣布袋鎮登陸,重創嘉義地區並造成嚴重損害,國立中正大學校園亦首當其衝。校園重整由國立中正大學總務處事務組陳組長統籌負責,並且在多方單位協助下,得以排除困難,迅速展開搶修與復原工作,讓校園逐步恢復原貌。

【記者 鄧凱文/中正大學報導】

國立中正大學活動中心近期兩項工程,中庭鋼構屋頂板和東側廁所整修工程,工期橫跨整個暑假至九月下旬,影響學生通行,以及社團使用。中庭屋頂年久失修,東側廁所環境老舊,皆有改善必要。不過,活動中心作為校園核心場所,因施工帶來的不便,仍引起學生關注。

【記者 沈蒔億、陳宇瑋/綜合報導】

在數位科技蓬勃發展的當下,電子音樂成為許多年輕人探索聲響與探索自我的重要載體,曾掀起數年的世界級流行。而在校園的一角,有一群人為了讓更多人體驗電子音樂的魅力,嘗試著經營社團或辦理派對活動。他們也因時代變遷而遭遇挑戰,並從中思考文化與自我。

【記者 王怡婷、李宥潔/中正大學報導】

國立中正大學自三年前加入教育部體育署推動的「運動轉播人才培育計畫」,由運競系與傳播系成立跨域運動轉播團隊,從課堂學習到參與全中運與全大運轉播,持續優化課程與設備,透過實戰提升學生能力,為臺灣培育優秀的運動轉播人才。

【記者 王怡婷、李宥潔/台南東區報導】

由成功大學與中山大學共同發起的「城灣盃」,隨著中興大學與中正大學的加入,逐步發展為今日的「正興城灣盃」。這項由四校輪流主辦的體育盛會,今年已邁入第18屆,不僅展現運動競技的熱情,更成為四校師生交流與情感連結的重要平台。

【記者 陳宇瑋、沈蒔億/嘉義民雄報導】

嘉義縣民雄鄉民雄國小昨5月12日舉辦「圖書館落成啟用典禮」,活動間有英文話劇、直笛團的表演,學生也製作卡片感謝籌建圖書館的相關人士。新圖書館將原有的舊圖書室重新裝潢,希望營造舒適閱讀的氛圍,進而提升兒童對閱讀的興趣。

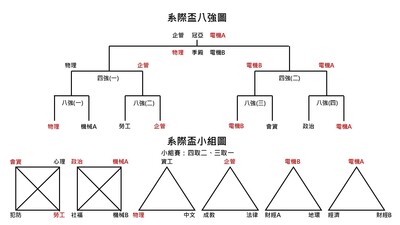

【記者 王怡婷/中正大學報導】

國立中正大學羽球系際盃於5月5號登場,來自各系的球員們齊聚球場,一較高下。賽事由學生組成的羽球聯盟籌辦,為期五天的比賽賽制緊湊、競爭激烈。本次活動由學生自主籌劃,展現良好執行力與熱情,也讓校園體育文化更加豐富。

【記者 陳宇瑋、沈蒔億/嘉義民雄報導】

「民雄兒童」是嘉義縣民雄鄉民雄國民小學的校刊,在現任校長蔡明昇上任後,更新了封面、封底和內容編排,使整體更加活潑,也強化了對於教育理念的呈現,同時和社區周遭的商店合作,透過集點卡抵用現金的制度鼓勵學生展現自我,實踐「SMART民雄」的願景。

【記者 李宥潔/中正大學報導】

教育部推動校園去威權化政策,引發國立中正大學是否改名的討論。學生對此議題看法分歧,有人認為校名象徵學術品牌與身份認同,是學校歷史與文化的重要一環;也有人認為改名是實現轉型正義的必要步驟,能讓學校與現代價值觀更加契合,避免因歷史人物爭議而影響校園形象。

【記者 王怡婷、李宥潔/中正大學報導】

中正大學歌唱大賽今年再度登場,吸引來自各系的學生參與。參賽者以歌聲展現自我,現場觀眾則見證了一場音樂與才華的競技。學生會活動部舉辦這項活動不僅提供表演平台,也成為校園內交流與激勵的契機,讓音樂連結了參賽者與觀眾之間的情感。

【記者 陳宇瑋、沈蒔億/中正大學報導】

「科學飲茶實務」是國立中正大學通識中心開設的一門課程,任課老師許偉庭教授透過歷史、文化與科學傳遞茶的知識,也透過實作課程讓學生品茗茶香。許偉庭教授多年來潛心耕耘茶文化,以生物化學技術背景結合傳統製茶工藝,是台灣茶界獨樹一幟的「製茶學者」。

【記者 黃毓卿/中正大學報導】

5月14日,有學生在Dcard中正大學板,反映前一天與友人食用中正海南雞飯後出現集體腹瀉,引發多名學生留言回應有相似症狀。店家於得知第一時間在臉書發文致歉並提出賠償方案,中正大學學務處學安組也在全校板發文,關心學生健康狀況並提醒注意飲食安全。

【記者 陳宇瑋/中正大學報導】

中正大學自4月1日起實施新的車輛管理政策,全面引進車牌辨識系統,並調整停車費用與申請資格,校方表示新制有助於提升校園交通秩序與管理效率。然而,政策上路後也引發學生對於收費標準與公平性的疑慮,相關話題也在社群平台上討論,引發廣泛關注與回響。

【記者 沈蒔億/嘉義民雄報導】

在中正大學裡,有一位正在攻讀財經法律碩士的學生,除了備戰國考,也經營自己的甜點品牌,在校園中獲得了廣大迴響。甜點不但是她用來調劑生活節奏的方式,也是一場興趣與實踐的結合,這位學生——梅玉萱,正在用自己的方式讓熱愛的事物在現實生活中開花結果。

【記者 李宥潔/嘉義市報導】

嘉義市南興國中探索體驗園區今年新增水域課程,包含獨木舟操作與自力造筏兩項體驗。4月16日由學生率先體驗獨木舟,5月1日則進行自力造筏課程,市府投入資源推動戶外教育,期望在安全環境中培養學生的團隊合作與實作能力。

【記者 王怡婷/中正大學報導】

國立中正大學圖書館在創校之初為貼近讀者需求,設立了圖書薦購服務。校內師生只要在圖書館網站上填寫圖書薦購表單後,審核通過後就能優先借閱薦購的書籍。薦購類型不限於專業書籍,時下熱門圖書、文學小說等主題皆可以申請,鼓勵多元閱讀風氣。

【記者 王怡婷、李宥潔/中正大學報導】

稿頭:紐西蘭女足因高雄楠梓足球場地不安全退賽,足球場草皮該如何養護引發觀眾們的熱議。國立中正大學也擁有一座占地甚廣的天然草皮足球場,讓修習體育課的學生們踢球玩樂,也提供給足球校隊作為練習和比賽的場地,表面看似完善,其中卻暗藏許多場地安全問題。

【記者 吳佑珉、游瑀涵/中正大學報導】

中正大學無人機團隊成功研發兩台定翼型無人機,並期望未來能投入國防與防災方面的應用。該計畫配合嘉義的地緣優勢,並由機械系與通訊系合作開發無人導控與影像辨識技術。團隊成功克服各項挑戰,並積極培育相關技術人才,期望成為未來無人機產業的關鍵推手。

【記者 郭宏哲、蘇煒祺/中正大學報導】

中正大學的許多宿舍管理員跟學校一樣,在這片鳳梨田所圍繞的土地上經歷了漫長的歲月。春去冬來,他們默默守護學生的身影可能也早已消散在許多人的記憶中。但正因為有他們的存在,才讓住在學校裡的眾多學生們,擁有一個安穩的大學宿舍生活。

【記者 郭宏哲、劉曉亮/中正大學報導】

中正大學周遭的店家類型幾乎只有餐飲業。最近幾年不斷有學餐結束營業,也招不到新的商家進駐。在這裡經營,必須背負許多不利因素,十六加二的制度更是讓情況雪上加霜。即使如此,還是有不少已經經營二、三十年的店家。他們針對學區餐飲業的狀況提出了分析。

【記者 許皓崴、王寶宜/綜合報導】

台灣在民國73年制定《特殊教育法》,並在各高中設立語文資優班,近年來各個高中陸續停招語資班,曾經的語資班學生認為,隨著108課綱的完善,語資班將漸漸消失。但教授提到,雖然語資班人數在漸漸減少,但只要有需求語資班仍會繼續存在。

【記者 游瑀涵/中正大學報導】

國立中正大學為展現校園多元面貌,舉辦多場攝影競賽,鼓勵學生以影音記錄校園生活,從即將舉辦第二十一屆的「校園自然攝影競賽」到近年新舉辦的「一日CCU,Show my View!」短片競賽,期望透過影音帶動更多人關注中正大學的美麗與特色。

【記者 王寶宜/中正大學報導】

國立中正大學管理學院周遭長年面臨空間不足與設施老舊的問題,影響自行車與汽車通行。對此,中正校園代表積極向學校爭取停車場整修工程,包含路面鋪平與自行車位增設。本工程規劃耗時將近一年,於2025年初獲得核可並籌得經費,預計6月24日完工。

【記者 吳佑珉/中正大學報導】

軍訓課程涵蓋國際情勢、全民國防等五大領域,提升學生國防意識並提供役期折抵。申請折抵須記得備妥身分證、歷年中文成績單等文件,並確認成績合格。此外,學安組提到,歷年來女性學生較少參與到全民國防的議題,需要從國民觀念改變開始。

【記者 許皓崴/綜合報導】

從建國中學的校友宴到孫生的性騷擾案,引發臺灣民眾對性別平等教育的高度關注。校園性平教育的改進空間成為討論焦點,老師認為,與過去相比,現在的性平觀念已有顯著進步,也會使用更多的教材來促進學生的學習。

【記者 劉曉亮、蘇煒祺/中正大學報導】

公共事務研習社3月22號在中正大學圖文小徑舉辦野餐活動。參與者在盛開的黃花風鈴木下,一邊享用零食飲料,一邊討論兒少網路自由、數位健康等議題。相較平常的社課,野餐活動不受固定流程限制,氣氛也更加輕鬆愉快。

【記者 蘇煒祺/中正大學報導】

國立中正大學的學生宿舍洗衣部從2018年起提供悠遊卡付款功能,並於去年兩度更新付款程序。然而自程序更新以來,同學就常常反應付款程序不夠穩定,時常會發生付款失敗的情況。總務處民生服務委員會了解到同學的反應後,也嘗試解決此問題,但目前仍苦無良方。

【記者 王寶宜/中正大學報導】

國立中正大學於2025年3月15日舉辦發呆比賽,讓學生清淨思緒,靜靜地感受片刻寧靜時光。對於被課業壓得喘不過氣的學生來說,發呆能幫助他們暫時忘卻煩惱。若面臨嚴重的心理壓力,除了發呆,學校也有提供其他調適壓力的管道,給予學生喘息空間。

【記者 許皓崴/全國報導】

法治教育的內容隨著時代變化調整,各大學的法律服務型社團也開始到國中小進行法治宣導,根據服務學生的觀察,現今學生普遍具備基本的法律素養,但學校內的公民課法治教育內容仍有改進空間,培養學生的法治觀念,還需各界共同努力。

【記者 劉曉亮、郭宏哲/中正大學報導】

中正大學圖書館內有DVD專區,提供學生豐富的多媒體資源。學生除了出借,還可以使用圖書館的螢幕和播放器觀看電影。但隨著時代演進,圖書館也和公播平台簽約,讓學生只要登入單一入口帳號就能在筆電、手機等裝置,隨時隨地播放電影。

【記者 吳佑珉、游瑀涵/中正大學報導】

國立中正大學與嘉義文化科技創新基地簽署合作備忘錄,透過跨界交流實現科技人才的培育,並透過新創輔導與資訊共享的合作模式,協助在地產業轉型升級。結合學術與實務的經驗,打造完整的產業供應鏈,為嘉義未來發展注入創新動能,展現科技與文化融合的無限可能。

【記者 劉曉亮/中正大學報導】

中正戀財研討會於三月八日,在圖文小徑舉辦黃花風鈴季,包含二手市集、闖關遊戲、野餐墊出租等活動。期望能透過圍繞黃花風鈴木的聚會,達成跨越區域與時間的連結。國立中正大學攝影社也響應戀財社的邀約,免費為前來賞花、野餐的人提供拍照服務。

【記者 許皓崴、王寶宜/中正大學報導】

國立中正大學於2023年2月開始籌備CCUtube,解決教師課程影片的智慧財產權問題,並提供學生自主學習的環境,多數教授都不知道這個平台的存在,資訊處教育組也規劃在未來舉辦說明會,讓各學系了解這個平台,幫助學生學習。

【記者 郭宏哲、蘇煒祺/嘉義市報導】

學測成績公布後,考生及家長面對五花八門的學校和科系不知道該如何選擇,嘉義區高中特色教育博覽會不只是學生諮詢的管道,同時也是校方尋找適合學生的橋梁。各校攤位透過介紹其教學特色,吸引眾多學生及家長詢問。

【記者 吳佑珉、游瑀涵/中正大學報導】

中正大學的研究發現,維生素D缺乏者在運動後的動脈僵硬程度較高,顯示血管功能較差。雖然實驗顯示維生素D缺乏會影響血管彈性,但目前並無法證實與心血管疾病有因果關係。若要攝取維生素D,專家建議可以透過曬太陽、飲食等方式來補充。

【記者 游瑀涵/中正大學報導】

國立中正大學學生會在近幾年都會舉辦校園巡迴脫口秀,將喜劇帶入校園,去年年初也有一群熱愛喜劇的同學,組成中正喜劇社。根據中正喜劇社粉絲專頁的簡介,該社團致力於提升校園喜劇風氣,讓幽默與歡笑成為校園生活的重要部分。

【記者 劉曉亮、蘇煒祺/中正大學報導】

國立中正大大學學士班部宿舍區內外設有多處慢車停車場。然而,近年來學生購買電動車的數量逐年增加,加上夜間車輛集中停放於宿舍樓下,停車空間供不應求,甚至影響通行。為改善停車狀況,校方計畫將宿舍區內的一處草坪改建為停車場,以求緩解停車壓力。

【記者 吳佑珉/中正大學報導】

為了提升國家競爭力,由內政部役政署主管的研發替代役,取代國防役,擴展至民間企業。國立中正大學研發處,每年協助碩士以上學生核定二至三個員額。有助於役男累積經驗與資歷、避免中斷職涯發展,也可以比同齡人更早適應就業環境,減少企業人才培訓成本。

【記者 許皓崴、王寶宜/中正大學報導】

國立中正大學於今年初,為校門柵欄增設車牌辨識功能,旨在減少人力以及方便師生駕駛交通工具進出校園,但在上下課的尖峰時段,車牌辨識卻因運行速度過慢而造成堵塞,學生向駐警隊反應後,校方承諾將改善柵欄問題,讓學生可以安全、順暢地進出校園。

【記者 劉曉亮/中正大學報導】

國立中正大學共同教室大樓的木平台經歷封鎖兩年後重新開放。該平台最初是因為校內用餐空間不足而設計,右側空間被規劃來販賣學餐。平台整修完成後該區域目前空空如也,正等待新的廠商進駐。共教目前缺乏早餐店,學生希望如果有新的廠商,最好可以販賣早餐。

【記者 蘇煒祺/中正大學報導】

現在包裹的寄送取件方式多樣,住在校內的同學常將宅配地址設置在宿管中心。並且為方便同學使用代收服務,宿管中心也放有代收單供同學填寫。但即使如此,不時也會發生包裹送達時,同學因為漏簽代收單而向宿管員請求代為簽收的情況。

【記者 郭宏哲/綜合報導】

近年來,電子書市場持續成長,圖書館的數位資源也日益豐富。在學習與日常閱讀中,學生對電子書與實體書的選擇仍有分歧。部分人認為電子書方便攜帶與閱覽,但也有學生偏好紙本書的翻閱感。

【記者 許皓崴、王寶宜/嘉義民雄報導】

為因應台灣老年人口逐年增長,教育部於民國114年開始推辦「第三人生大學」計畫,邀請各大學參與,由不同系所開設適合長者參加的多元課程,中正大學也是參與學校之一,計畫鼓勵終身學習、與時俱進與自我成長,並持續貢獻社會。

【記者 吳佑珉、游瑀涵/中正大學報導】

中正大學位於梅山斷層帶上,學校在建設時期特別強化耐震設計,各建築依據位置與年代差異而有不同的耐震係數,但皆可承受震度7級以上的地震,為了保障師生安全,校方也積極規劃避難場所並定期進行防災演練。

【記者 吳佑珉、游瑀涵/綜合報導】

國立中正大學獲得台灣電力公司1億元的補助,建置校園微電網,未來將具有節能、儲能、創能功能,除了強化校園面對緊急情況時的應變能力,也可以結合教學與研究,進一步培養電力專業人才。不僅可以提升校園用電品質,也能成為全國學校觀摩與學習的典範。

【記者 黃禹璇、鄭芷庭/雲林報導】

雲林縣是布袋戲文化發展的原鄉,許多知名布袋戲大師與戲團都在雲林。為保留與推廣布袋戲文化,政府與民間從學校教育著手。雲林縣斗六市立石榴國民小學的布袋戲社團在政府、民間與學校的共同努力之下,學生受到布袋戲文化薰陶,成功闖出優秀佳績。

【記者 吳佑珉、游瑀涵/中正大學報導】

國立中正大學提供大型活動經費的申請管道,減輕學生社團在舉辦活動時的資金壓力。然而,申請過程中的審查標準引發部分學生關注。對此,課外活動組強調評委會審核時,活動效益、參與人數及經費使用的合理性都是重要考量,回應學生對經費運用的疑慮。

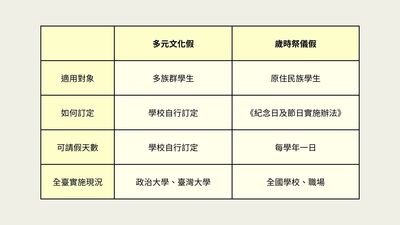

【記者 鄭芷庭/中正大學報導】

臺灣族群的多樣性孕育了豐富多元的文化,在校園裡也常看到來自不同國家的學生,因此如何尊重各族群文化,成為十分重要的課題。近年來,部分大學開始推動多元文化假,希望能夠維護更多不同文化背景的學生,參與文化活動的權益。

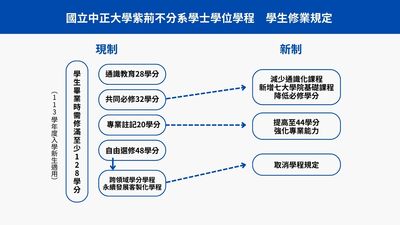

【記者 黃禹璇/中正大學報導】

國立中正大學紫荊不分系學士學位學程創立至第三年,學生在實際修課後產生許多看法,學生認為,雖然他們能夠與跨領域人才交流,但在制度上仍有許多待調整的地方。為此,不分系也將調整修業規定,簡化限制,為不分系學生提供更完善的學習管道與資源。

【記者 吳佑珉、游瑀涵/中正大學報導】

國立中正大學地環系教授陳建易與他的團隊,以微生物誘導沉澱技術拿下國科會主辦的未來科技獎,透過微生物封堵建築孔隙,來延長建築使用壽命。此技術具備環保與節能的優勢,不僅可以強化建築的防水與抗震性能,還能自行修復微裂縫、節省冷氣能源消耗。

【記者 黃禹璇、鄭芷庭/中正大學報導】

國立中正大學創新創業基地自2018年開始舉辦創新創業競賽,競賽規模首年僅限於彰化、雲林、嘉義地區,次年開始擴張為全國競賽,近年來更新增國際組別,吸引各地人才投入青年創業的行業之中,並提供相關資源培育創業人才,打造友善的青年創業環境。

【記者 黃禹璇、鄭芷庭/中正大學報導】

《遊戲王》卡牌遊戲自1999年推出,因為遊戲的規則複雜,使得文化相對小眾。國立中正大學集換式卡牌研究社專攻《遊戲王》卡牌遊戲,除了社課之外,也會定期舉辦比賽讓玩家切磋。透過同好和官方的努力,降低遊戲門檻,吸引更多新手加入。

【記者 吳佑珉/中正大學報導】

國立中正大學透過諮商中心與多門生命教育課程,幫助學生學習如何面對、處理壓力與情緒,培養並強化學生的心理韌性。課程結合理論與實例,涵蓋抗壓性培養與情緒管理,推動正向思維,讓學生理解生命價值,建立健康的生命觀。

【記者 游瑀涵/中正大學報導】

國立中正大學後山自建校以來便是蘊藏豐富生態的寶藏地點,白天有鳥鳴;夜間有蛙鳴。因長年幾乎沒有人為干擾,形成生態復育的最佳地點,但生態復育之路並不順遂。在螢火蟲培育計畫失敗之後,校方並未放棄,轉而將目光移至近年新建的諸羅樹蛙生態池。

【記者 吳佑珉、游瑀涵/中正大學報導】

彩虹旃那作為國立中正大學校園的代表性植物,是全台種植規模最大的地方,彩虹旃那的花色隨開花過程由桃粉轉黃,樹幹上的嫁接痕跡留下明顯的樹皮顏色差異,形成獨特景觀,既是創校規劃的用心體現,也是校友與師生們共同的美好記憶。

【記者 黃禹璇、鄭芷庭/雲林斗六報導】

在當今科技迅速發展的時代,教室中的黑板也正在進行一場變革。雲林縣國中小於今年八月全面完成設備升級,引進智慧黑板作為授課用具,結合水擦式黑板、智慧型螢幕和其他設備,不只提升課堂效率,更為師生帶來不同的互動體驗。

【記者 吳佑珉/中正大學報導】

近年來,國立中正大學周圍的租屋詐騙事件頻傳,假房東透過盜用地址與假照片,利用低價吸引租客,在收到訂金後便會消失,受害者多為大學生。派出所與校方積極推動反詐騙宣導,包括165專線諮詢、入班講座等,讓學生提高警覺,避免上當受害。

【記者 游瑀涵/中正大學報導】

國立中正大學圖書館於2012年初正式在三樓設立漫畫區,從最初的1200餘冊漫畫館藏,逐漸累積至2300餘冊。漫畫區設立至今已十餘年,無論是館藏內容、或是區域設備皆會逐年更新,提供校內師生一個休憩、激發創意的區域。

【記者 鄭芷庭/雲林斗南報導】

雲林縣斗南鎮重光國民小學於去年(2023)正式轉型為童軍實驗小學,是全臺第一所領域課程結合童軍教育的實驗小學。其童軍教育課程主要有四大主軸,分別為童軍戶外探索、童軍科技實作、童軍多語運用及童軍技藝薪傳課程,期望讓學生接受完整的童軍教育。

【記者 黃禹璇/嘉義市報導】

騎乘自行車是許多國中小學生的上下學方式之一,為提升學生的交通安全,部分學校舉辦「自行車考照」活動,讓學生用單車模擬機車考照內容,了解紅綠燈判斷、直線騎行、待轉區等情況,並搭配筆試與宣導,為騎行上路做好實際訓練。